Geburtenentwicklung und Geburtenverhalten

Letzte Aktualisierung: 25.06.2025

Der demografische Wandel in Sachsen wird stets auch mit der Geburtenentwicklung zu Beginn der 1990er Jahre in Verbindung gebracht. Das Geburtentief dieser Jahre wirkte massiv auf die Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit und wird auch Einfluss auf die zukünftige Zusammensetzung der Bevölkerung nehmen.

Die Entwicklung der Lebendgeborenen ist zunächst von den Bestandszahlen der Frauen im gebärfähigen Alter abhängig. Es ist jedoch auch notwendig, die Veränderungen im Geburtenverhalten darzustellen, die ebenfalls Einfluss auf die Zahl der Lebendgeborenen nehmen. Dafür wird auch der Begriff der Fertilität verwendet. Die Fertilität beschreibt das tatsächliche Geburtenverhalten einer Frau, einer Bevölkerungsgruppe (altersspezifische oder zusammengefasste Geburtenziffer) oder einer Bevölkerung insgesamt (Lebendgeborene je 1.000 Einwohner/-innen).

Geburtenentwicklung

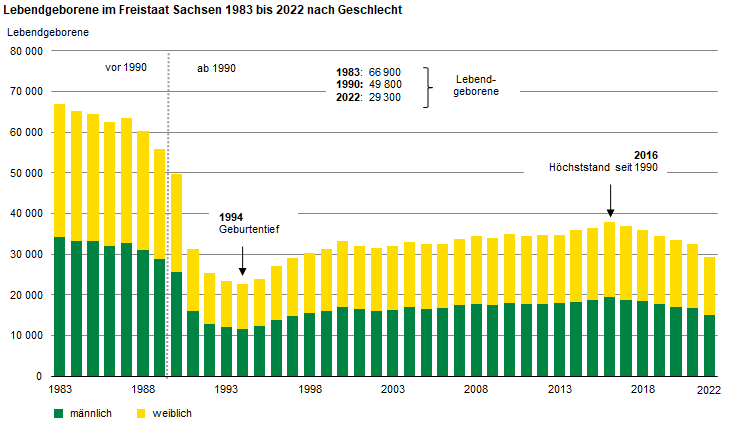

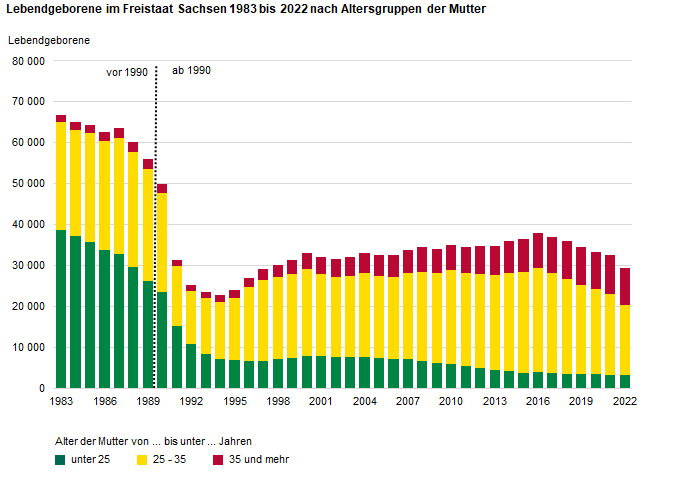

Die Zahl der Lebendgeborenen war bereits vor der Wiedervereinigung von einer rückläufigen Entwicklung geprägt. Ab 1990 veränderte sich durch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Neuorientierung das Geburtenverhalten so stark, dass es zu einem rasanten Geburtenrückgang kam, der 1994 mit 22.700 Lebendgeborenen seinen Tiefpunkt erreichte.

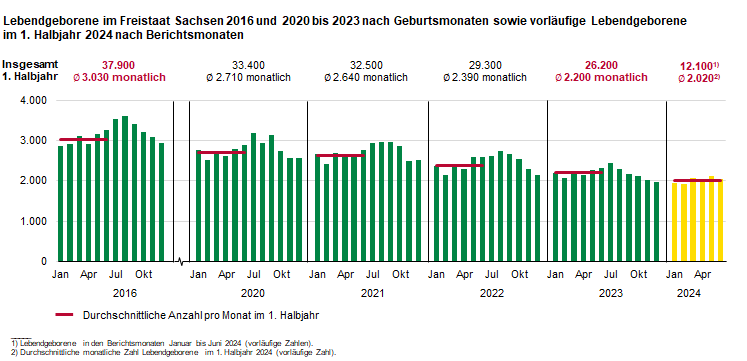

Danach konnte der Freistaat Sachsen wieder einen Anstieg der Zahl der Lebendgeborenen verzeichnen. Mit knapp 38.000 Lebendgeborenen wurden 2016 die meisten Kinder seit 1990 geboren. In den Folgejahren sank die Zahl jährlich um durchschnittlich rund 1.000 Lebendgeborene, 2022 und 2023 wurden sogar jeweils rund 3.000 Kinder weniger geboren als im Vorjahr. Mit 24.700 Lebendgeborenen 2024 (Rückgang um 1.500 gegenüber dem Vorjahr) nähern sich die Geburtenzahlen damit dem Geburtentief Mitte der 1990er Jahre an.

Während 2016, dem Jahr mit den meisten Geburten, im Durchschnitt pro Monat noch rund 3.160 Kinder lebend geboren wurden, kamen im Jahr 2024 durchschnittlich monatlich 1.100 Kinder weniger zur Welt. Dieser Rückgang ergibt sich zum einen durch den steten Rückgang der Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter und zum anderen durch deren Verhaltensänderungen.

Geburtenverhalten

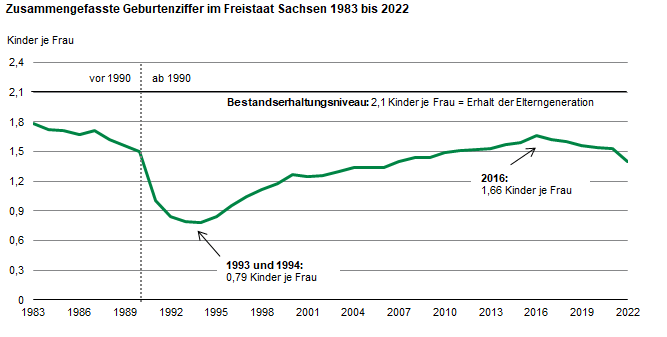

Die zusammengefasste Geburtenziffer (englisch: total fertility rate, TFR) gibt an wie viele Kinder durchschnittlich eine Frau im jeweiligen Kalenderjahr zur Welt gebracht hat. Dem Statistischen Landesamt liegen seit 1983 Daten zur Geburtenentwicklung in elektronischer Form vor. Die zusammengefasste Geburtenziffer erreichte in dieser Zeit nie das für den Erhalt der Elterngeneration benötigte Bestandserhaltungsmaß.

Erhaltung des Bevölkerungsstandes

Die Erhaltung eines Bevölkerungsstandes wird theoretisch erreicht, wenn durch die Lebendgeborenen die jeweilige Elterngeneration ersetzt wird. Dies wäre bei einem Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern pro Frau erreicht. Bei diesem Maß sind sowohl die Geschlechterproportion als auch die Sterblichkeitsverhältnisse der Frauen im gebärfähigen Alter berücksichtigt.

Bereits vor der Wiedervereinigung ging die Zahl der Kinder pro Frau von 1,78 im Jahr 1983 auf 1,62 im Jahr 1988 zurück. Die vergleichsweise hohe TFR von 1,70 im Jahr 1987 ist vermutlich auf die Einführung des bezahlten Babyjahres für das erste Kind zurückzuführen. Mit dem gesellschaftlichen und politischen Umbruch zu Beginn der 1990er Jahre setzte ein massiver Rückgang der zusammengefassten Geburtenziffer ein. So brachte statistisch gesehen in den Jahren 1992 bis 1996 jede Frau im gebärfähigen Alter von 15 bis unter 50 Jahren nicht einmal ein Kind zur Welt. Danach stieg die TFR kontinuierlich an und erreichte 2016 mit 1,66 Kinder je Frau den höchsten Wert. Seit 2017 ist die Kinderzahl pro Frau wieder deutlich rückläufig und lag 2024 nur noch bei 1,22 Kindern je Frau.

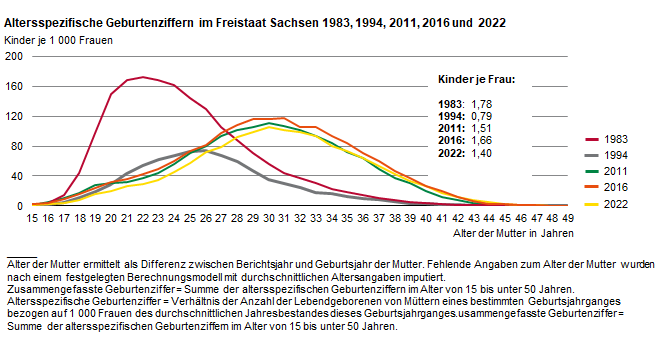

Veränderungen in den altersspezifischen Geburtenziffern können verschiedene Entwicklungen widerspiegeln. Die altersspezifischen Geburtenziffern können abflachen, wenn sich weniger Frauen für Kinder entscheiden, sie können ansteigen, wenn mehr Frauen eines Altersjahres ein Kind zur Welt bringen oder sie können sich verschieben, wenn durchschnittlich mehr jüngere oder ältere Frauen ein Kind bekommen.

Im Jahr 1983 lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 1,78, bestimmt durch viele Geburten von jungen Müttern. Dies wird verdeutlicht in der spitzen Verlaufsform der Linie für das Jahr 1983. Die höchsten Geburtenziffern traten bei Müttern zwischen 19 und 27 Jahren auf. Diese Tatsache blieb bis 1989 bestehen. Nach der Wiedervereinigung sanken die Geburten, da sich die Frauen im gebärfähigen Alter häufiger gegen ein Kind entschieden. Dies führte zum Abflachen der Kurve, die ihren Tiefstand 1994 erreichte. Die Struktur mit vorrangig jungen Müttern blieb noch bestehen. Ab 1996 wird eine langsame Erholung der Geburtenentwicklung sichtbar. Sowohl der Anstieg der Geburten als auch die Zunahme des Durchschnittsalters der Mütter setzte sich bis 2011 fort. Diese Verhaltensänderung führte dazu, dass Frauen nun im Alter von 27 bis unter 35 Jahren die höchste Fertilität aufwiesen.

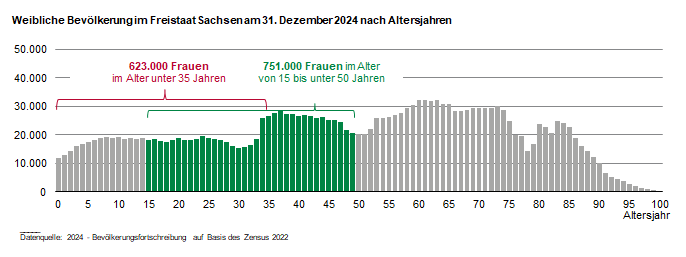

Die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter ist seit Jahren aufgrund des Hineinwachsens geburtenschwacher Jahrgänge in diese Altersgruppe rückläufig. Die Zuwanderung nichtdeutscher Frauen schwächte die Entwicklung zwar ab, konnte diesen Entwicklungstrend aber nicht aufhalten. Auch für die Zukunft ist mit einem Rückgang der Frauen im gebärfähigen Alter zu rechnen. Im Jahr 2024 gab es 751.000 Frauen im Alter von 15 bis unter 50 Jahren. In 15 Jahren wird die deutlich geringer besetzte Altersgruppe der heutigen unter 35-Jährigen in diese Altersgruppe hineingewachsen.

Strukturmerkmale

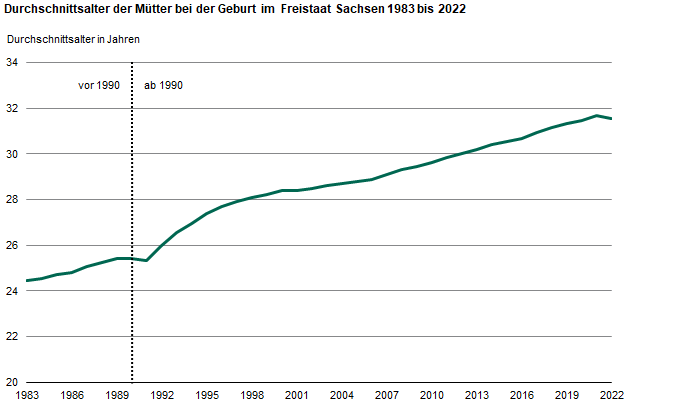

Die Verschiebung der Geburten in höhere Altersjahre ging mit einem deutlichen Anstieg des Durchschnittsalters der Mütter bei der Geburt einher. Im Jahr 1983 waren Mütter bei der Geburt ihres Kindes durchschnittlich 24,5 Jahre alt. Bis 2021 hatte sich das Durchschnittsalter um 7,2 Jahre auf 31,7 Jahre erhöht und erreichte seinen bisherigen Höchststand. In den Jahren 2022 bis 2024 war ein leichter Rückgang des Durchschnittsalters der Mütter zu verzeichnen, der in der Abnahme der Frauen im hauptgebärfähigen Alter begründet ist.

Im Jahr 1983 hatten mehr als die Hälfte der Lebendgeborenen (57,6 Prozent) eine Mutter, die jünger als 25 Jahre alt war. 35 Jahre und älter waren dagegen nur 2,7 Prozent der Mütter. Bereits 1989 hatte sich das Verhältnis zu Gunsten älterer Mütter verschoben, da nur noch 46,8 Prozent der Lebendgeborenen Mütter im Alter unter 25 Jahren hatten. Die Entwicklung hin zu einer späteren Geburt wird auch in der Verteilung der Lebendgeborenen innerhalb der Altersgruppen der Mütter deutlich. 2024 waren lediglich 12,3 Prozent der Mütter jünger als 25 Jahre, aber bereits 32,8 Prozent der Mütter älter als 35 Jahre.

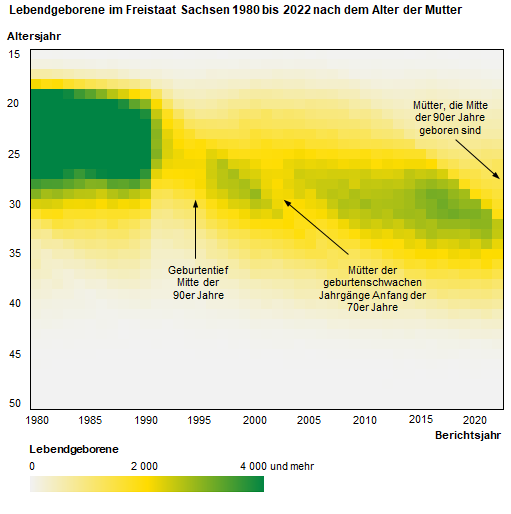

Mit der Abbildungsform des Typs Heatmap werden die Lebendgeborenen nach dem Alter der Mutter für den Betrachtungszeitraum 1980 bis 2024 visualisiert. Der Farbwechsel entsprechend der Legende von grau über gelb nach grün stellt die Anzahl der Lebendgeborene in ihrer Größenordnung durch die Farbintensität dar. Darüber hinaus lassen sich aus dem Heatmap die Verschiebungen in der Altersstruktur der Mütter ablesen.

Die Abbildung verdeutlicht das hohe Geburtenniveau der vor allem jungen Mütter vor 1990, welches seitdem nicht mehr erreicht wurde. Mit den durch die Wiedervereinigung bedingten gesellschaftlichen Veränderungen ging die Zahl der Geburten drastisch zurück. Die sich anschließende Erholung der Geburten fiel vergleichsweise gering aus, zeigt aber bereits die Verschiebung in der Altersstruktur der Mütter. Mit dem Eintritt der dünn besetzten Jahrgänge, der Anfang der 1970er Jahre geborenen Frauen, ins gebärfähige Alter, kam es zu einem erneuten Rückgang der Zahl der Lebendgeborenen. Der seitdem einsetzende Anstieg der Lebendgeborene flacht gegenwärtig wieder ab, weil nun die Jahrgänge des Geburtentiefs zu Beginn der 1990er Jahre in das gebärfähige Alter hineinwachsen. Auch die Entwicklung zur späteren Geburt unterliegt nicht mehr so starken Änderungen.

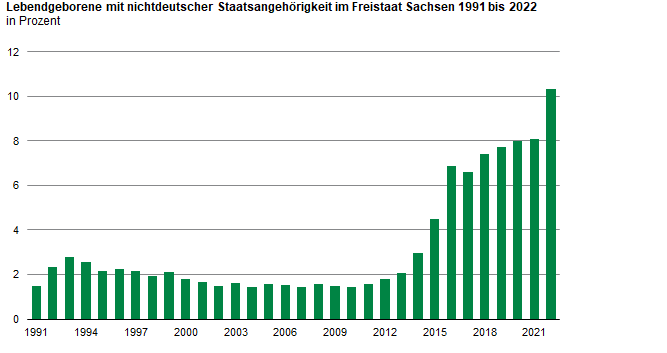

Deutlich zugenommen haben die Anzahl und der Anteil der Lebendgeborenen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, deren Erfassung seit 1991 erfolgt. Im Jahr 1991 hatten weniger als 500 Lebendgeborene bzw. 1,5 Prozent aller Lebendgeborenen eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2024 wurden mehr als 3.000 Lebendgeborene mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit registriert. Damit stieg der Anteil von nichtdeutschen Lebendgeborenen auf 12,6 Prozent. Diese Entwicklung resultiert aus der deutlichen Zunahme der Anzahl nichtdeutscher Frauen im gebärfähigen Alter von 15 bis unter 50 Jahren, insbesondere ab dem Jahr 2014, die gegenüber 1991 mit 11.500 Frauen auf rund 94.000 Frauen im Jahr 2024 zugenommen hat.

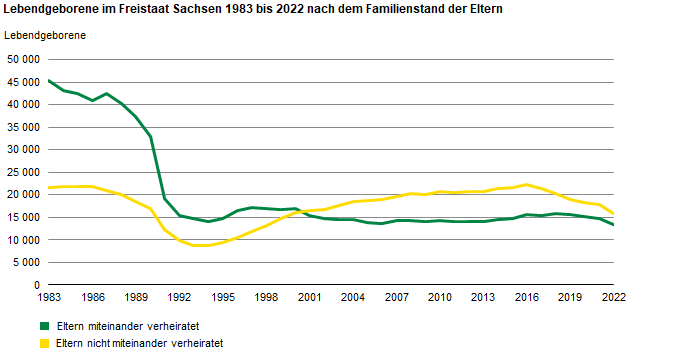

Stark verändert hat sich auch das Verhältnis zwischen ehelich und nichtehelich lebend geborenen Kindern. Im Jahr 1983 wurden 67,9 Prozent der Kinder von verheirateten Müttern zur Welt gebracht. Im Zeitverlauf nahm dieser Anteil stetig ab. Seit 2001 waren bei mehr als der Hälfte der Lebendgeborenen die Eltern nicht miteinander verheiratet.