Entwicklung der Lebenserwartung und Sterblichkeit

Letzte Aktualisierung: 04.08.2025

Die Zahl der Gestorbenen ist neben der Zahl der Lebendgeborenen ein Hauptbestandteil der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Für die Beschreibung der Sterblichkeit ist der Bezug zur Bevölkerung wichtig. Zum einen beeinflusst die Zahl der Gestorbenen den Bevölkerungsbestand und deren Entwicklung und zum anderen hängt die Zahl der Gestorbenen auch von der Altersstruktur einer Bevölkerung ab.

Die Entwicklung der Gestorbenen

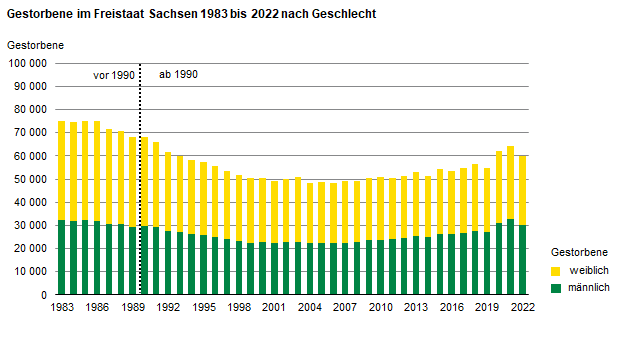

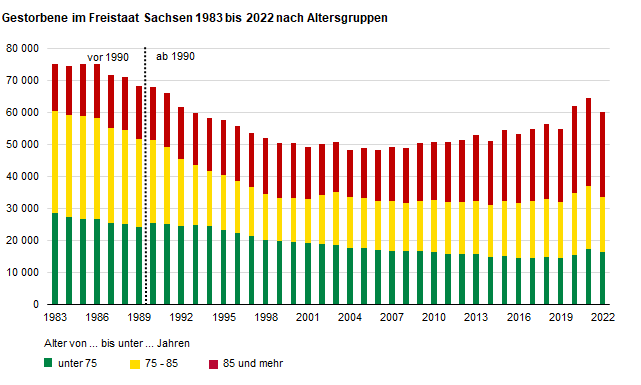

Die Zahl der Gestorbenen wird nicht nur durch längere Lebenszeiten, sondern auch durch die Altersstruktur einer Bevölkerung bestimmt. Im Jahr 1983 betrug die Zahl der Gestorbenen rund 75.100. Davon waren 43,3 Prozent männlich. Das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Gestorbenen hat sich im Zeitverlauf angepasst und ist seit 2019 etwa ausgeglichen, auch weil sich die deutlichen Frauenüberhänge aus den zwei Weltkriegen auswachsen.

Schwach besetzte Geburtsjahrgänge in Altersgruppen mit hoher Sterblichkeit bewirkten eine Verringerung der Sterbefälle. Aufgrund dessen ging die Zahl der Gestorbenen bis 2006 auf 48.200 zurück. Trotz stetig steigender Lebenserwartung war seitdem ein Anstieg der Sterbefälle bis auf 56.300 Personen im Jahr 2018 festzustellen, der aus dem Hineinwachsen stark besetzter Geburtsjahrgänge resultiert.

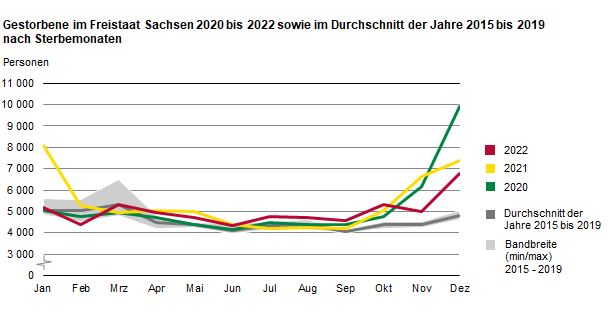

Ereignisse, wie die Grippewelle (2017/2018) oder das Sonderereignis der Covid-19-Pandemie (2020 bis 2022), führten zu einer Übersterblichkeit. Von Übersterblichkeit wird gesprochen, wenn im Betrachtungszeitraum deutlich mehr Menschen versterben als in Vergleichszeiträumen üblich. So setzte nach einem leichten Rückgang der Sterbefälle auf 54.900 im Jahr 2019 ein überdurchschnittlicher Anstieg auf 64.400 Gestorbene bis 2021 ein. In den Jahren 2022 (60.100 Gestorbene), 2023 (58.100 Gestorbene) und 2024 (57.000 Gestorbene) war die Zahl der Sterbefälle leicht rückläufig. Dieser Rückgang ist durch die gering besetzten Geburtsjahrgänge 1945 bis 1948 begründet, die langsam das sterberelevante Alter erreichen.

Die Entwicklung der Lebenserwartung

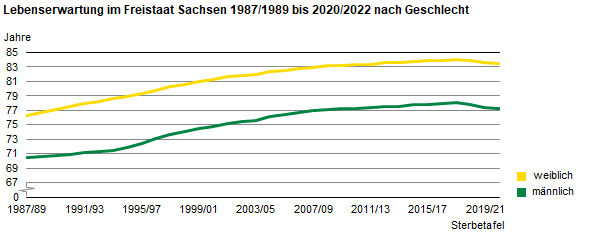

Die Lebenswartung und deren Entwicklung ist einer der wichtigsten Indikatoren zur Beschreibung verbesserter Lebensverhältnisse einer Bevölkerung. Laut Sterbetafel 1987/1989 lag die Lebenserwartung für einen neugeborenen Jungen bei 70,4 Jahren und für ein neugeborenes Mädchen bei 76,3 Jahren. Bis 2022/24 stieg die Lebenserwartung auf 78,0 Jahre für neugeborene Jungen bzw. 84,0 Jahre für neugeborene Mädchen an. Gegenüber 1987/1989 bedeutet das für neugeborene Jungen einen Anstieg um 7,6 Jahre, bei den neugeborenen Mädchen um 7,7 Jahre.

Der Anstieg der Lebenserwartung verlief nicht gleichförmig. Nach einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 0,3 Jahren für neugeborene Jungen und Mädchen bis 2009/2011 gingen die jährlichen Lebenserwartungsgewinne bis 2017/2019 auf durchschnittlich 0,1 Jahre zurück. Die Übersterblichkeit während der Covid-19-Pandemie bewirkte erstmals im Betrachtungszeitraum einen Rückgang der Lebenserwartung. So wiesen die Sterbetafeln für 2018/2020 bis 2020/2022 geringere Lebenserwartungen aus als die Sterbetafel für 2017/2019.

Erst mit Sterbetafel 2021/2023 wurde sowohl bei den neugeborenen Jungen als auch bei den neugeborenen Mädchen wieder ein leichter Anstieg der Lebenserwartung um 0,1 Jahre registriert. Mit einem weiteren Anstieg laut Sterbetafel 2022/2024 bei Jungen um 0,6 Jahre und bei Mädchen um 0,4 Jahre gegenüber dem Vorjahr erreichten beide Geschlechter etwa das Vor-Corona-Niveau von 2017/2019.

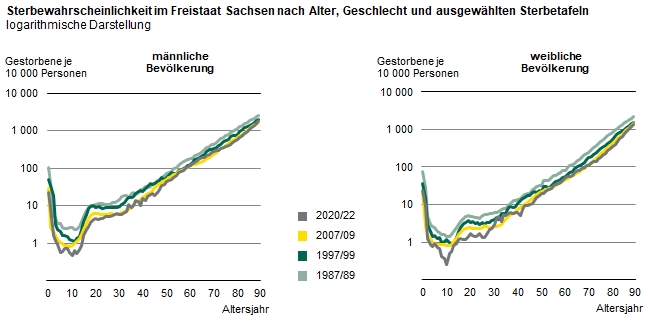

Durch die steigende Lebenserwartung in der Vergangenheit nahmen die Sterbewahrscheinlichkeiten ab. Die Verlaufsform der Sterbewahrscheinlichkeiten hat sich dabei kaum verändert. Im Vergleich zur geringen Sterblichkeit in jungen Jahren ist die Sterbewahrscheinlichkeit für die hohen Altersjahre exponentiell höher. Für die Darstellung der Sterbewahrscheinlichkeiten (Gestorbene je 10.000 Personen des jeweiligen Altersjahres) wird deshalb eine logarithmische Darstellung verwendet.

Der Vergleich der Sterbewahrscheinlichkeiten nach Geschlecht zeigt für die ausgewählten Betrachtungszeiträume in allen Altersjahren eine höhere Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung. Für die Altersjahre bis 15 ist eine Entwicklung hin zu annähernd gleichen Sterbewahrscheinlichkeiten erkennbar. Ab einem Alter von 16 Jahren nehmen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern dann fast kontinuierlich zu.

Strukturmerkmale

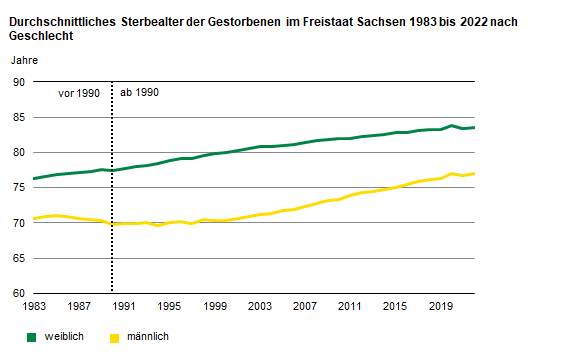

Neben der Lebenserwartung lässt auch das durchschnittliche Sterbealter Aussagen zu Veränderungen in der Sterblichkeit der Bevölkerung zu. Das durchschnittliche Sterbealter lag 1983 für Männer bei 70,6 und für Frauen bei 76,3 Jahren. In den 90er Jahren war dieser Wert bei den Männern leicht rückläufig bzw. stagnierte. Hier rückten durch die in den beiden Weltkriegen verstorbenen Männer stark unterbesetzte Jahrgänge in das sterberelevante Alter. Das durchschnittliche Sterbealter bei Frauen war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre mehr als 9 Jahre höher als das der Männer.

Danach stieg das durchschnittliche Sterbealter der Männer schneller als das der Frauen, was zur Folge hatte, dass sich die Differenz bis 2024 auf rund 6,1 Jahre verringerte. Im Jahr 2020 war das durchschnittliche Sterbealter auf 77,0 Jahren für Männer sowie 83,8 Jahren für Frauen angestiegen. Der für 2021 festgestellte Rückgang des durchschnittlichen Sterbealters gegenüber dem Vorjahr auf 76,7 Jahre (Männer) sowie 83,3 Jahre (Frauen) lässt den Einfluss der Covid-19-Pandemie erkennen.

Die Werte für das Jahr 2024 (Männer 77,4 Jahre und Frauen 83,5 Jahre) liegen bereits wieder über denen von 2019 und sind ein Indiz dafür, dass sich die Sterblichkeit auf das Niveau von vor der Pandemie hin entwickelt.

Die Entwicklung der Zahl der Gestorbenen ist maßgeblich von der Altersstruktur der Bevölkerung abhängig. Im Jahr 1983 waren 390.900 Personen bzw. 7,6 Prozent der Bevölkerung 75 Jahre und älter. Im Jahr 2019 lebten durch das Hineinwachsen starker Geburtsjahrgänge in dieser Altersgruppe bereits 595.000 Menschen bzw. 14,6 Prozent der sächsischen Bevölkerung. Somit nahm die Zahl derjenigen, die eine hohe bis sehr hohe Sterblichkeit haben, um mehr als 203.000 Personen zu.

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass schwach besetzte Geburtsjahrgänge (1945 bis 1948) und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die Zahl der Gestorbenen weiter senken, bis die geburtenstarke Baby-Boomer-Generation dieses Alter erreicht.

Der Einfluss der Bevölkerungsstruktur wirkt auch auf den Anteil der Gestorbenen in den jeweiligen Altersgruppen. So lag beispielsweise der Anteil der Gestorbenen in der Altersgruppe der unter 75-Jährigen im Jahr 1983 bei 38 Prozent und sank bis zum Jahr 2020 auf knapp 25 Prozent. Dagegen waren 1983 etwas unter 20 Prozent der Gestorbenen 85 Jahre und älter. Seit 2015 sind mehr als 40 Prozent der Gestorbenen im Alter von 85 und mehr.

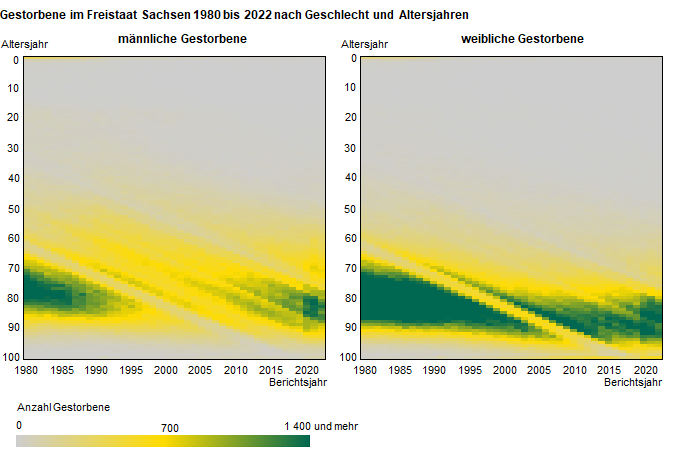

Mit der Abbildungsform des Typs Heatmap werden die Gestorbenen im Alter von 0 bis 100 Jahren für den Betrachtungszeitraum 1980 bis 2024 visualisiert. Der Farbwechsel von grau über gelb nach grün stellt die Anzahl der Gestorbenen und deren Größenordnung durch die Farbintensität dar. Indirekt lassen sich Aussagen zu Veränderungen in der Sterblichkeit und der geschlechtsspezifischen Besetzung ableiten.

Die differierende Verteilung der Sterbefälle bei Männern und Frauen belegen die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Die noch vor 1990 gering vorhandene und auch sichtbare Säuglingssterblichkeit ist aufgrund des medizinischen Fortschritts deutlich zurückgegangen.

Wie die Lebenserwartung verdeutlicht, versterben Männer deutlich früher als Frauen. Insbesondere in der Altersgruppe der 50- bis unter 60-Jährigen macht das Heatmap die höhere Sterblichkeit bei Männern aufgrund der stärkeren Farbintensität sichtbar. Darüber hinaus sind die Einflüsse der Altersstruktur auf die Anzahl der Gestorbenen deutlich erkennbar. Die tiefen Einschnitte auf die Besetzungsstärken der Geburtsjahrgänge 1915 bis 1919 bewirkten eine deutliche Minimierung der Anzahl der Gestorbenen im Vergleich zu anderen Geburtsjahrgängen. Zudem ist das Fehlen der bereits in den beiden Weltkriegen gestorbenen Männer im gesamten Betrachtungszeitraum ersichtlich, der zu einem Frauenüberschuss und höheren Gestorbenenzahlen bei Frauen führt.

Die Veränderungen in der Sterblichkeit aufgrund der Covid-19-Pandemie 2020 bis 2022 sind bei Männern daran zu erkennen, dass die Altersgruppe der 65- bis unter 75-Jährigen im Vergleich zu den Vorjahren leicht höhere Gestorbenenzahlen aufweist.