Wanderungsgeschehen und -verhalten im Zeitverlauf

Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

Die sächsische Bevölkerung verändert sich in ihrer Struktur und Zusammensetzung neben dem Einfluss durch Lebendgeborene und Gestorbene ebenfalls aufgrund der Zu- und Fortzüge. Diese sind Bestand der räumlichen Bevölkerungsbewegung. In der Wanderungsstatistik werden die in den Meldebehörden erfassten An- und Abmeldungen verarbeitet. Dabei wird das Ereignis, nicht die Person registriert. Somit wird eine Person, die mehrfach wandert auch mehrfach als Zu- oder Fortzug erfasst.

Der sich ergebende Überschuss aus Zu- bzw. Fortzügen wird als Wanderungssaldo oder räumliche Bevölkerungsbilanz bezeichnet. Bei einem Überschuss der Zuzüge spricht man von einem Wanderungsgewinn und umgekehrt bei einem Überschuss der Fortzüge von einem Wanderungsverlust.

Die Wanderungsbewegungen können in unterschiedlicher Weise unterteilt werden. Neben der Einteilung der Wanderungen nach dem Betrachtungsgebiets (Binnen- bzw. Außenwanderung) können die Wanderungen auch differenziert nach (ausgewählten) Ziel- und Herkunftsgebieten wie dem Bundesgebiet oder dem Ausland aber auch einzelnen Staaten betrachtet werden. Darüber hinaus haben die einzelnen Wanderungsströme Spezifika hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur sowie dem Volumen.

Allen Wanderungsfällen liegen Wanderungsmotive zugrunde, die nicht direkt erfasst werden, sondern nur anhand der Spezifika des Wanderungsfalls abgeleitet werden können. Durch deren Zusammenfassung lassen sich Wanderungsströme ableiten, die indirekt Aussagen über u.a. Arbeits- oder Bildungsmigration, Migration von Schutzsuchenden, aber auch über Phasen der Re- und Suburbanisierung geben können.

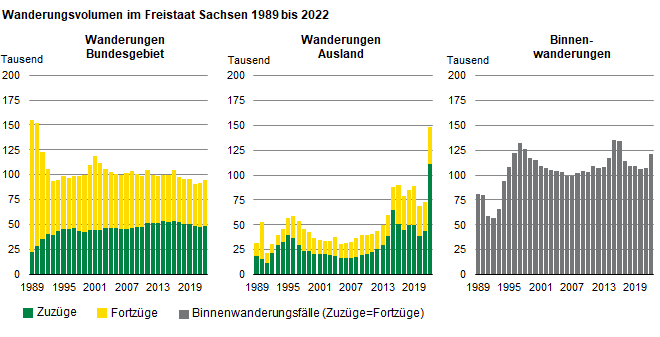

Volumen der Außen- und Binnenwanderung

Insbesondere die Abwanderung in das Bundesgebiet zu Beginn der 1990er Jahre nahm nachhaltig Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung Sachsens, da dieser Prozess alle nachfolgenden Wanderungsbewegungen überlagerte. Für 1989 und 1990 wurden durchschnittlich 154.000 Wanderungen registriert, davon waren mehr als 80 Prozent Fortzüge. Danach stabilisierten sich die Wanderungsfälle auf jährlich 100.000. Der Wanderungsaustausch mit dem Ausland lag (ohne die Jahre 2022 und 2023) mit durchschnittlich 49.000 Wanderungsfällen pro Jahr auf einem deutlich niedrigen Niveau. Die Wanderungsbewegungen innerhalb Sachsens spiegeln die Sub- und Reurbanisierungsprozesse wieder und wirken insbesondere auf die regionalen Bevölkerungsstrukturen. Seit Ende der 90er Jahre verzeichnet Sachsen durchschnittlich jährlich 110.000 Wanderungsfälle innerhalb des Landes.

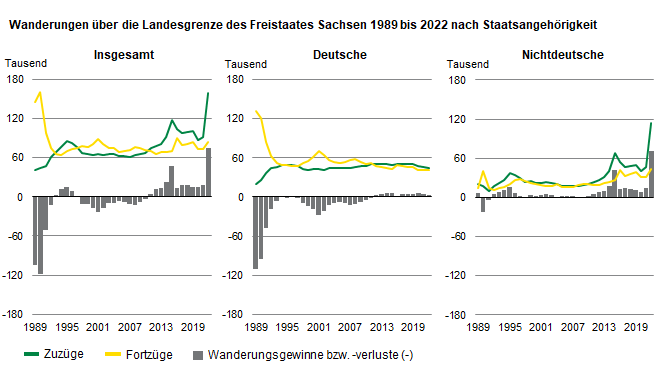

Strukturmerkmale der Wanderungen

Im Betrachtungszeitraum 1989 bis 2024 kamen rund 1,62 Millionen Deutsche nach Sachsen. Gleichzeitig verließen rund 2,01 Millionen Deutsche den Freistaat. Damit verzeichnete der Freistaat in den letzten 36 Jahren einen Verlust von 390.000 Deutschen. Der Wanderungsaustausch von Nichtdeutschen hingegen ergab in den Jahren bei 1,21 Millionen Zuzügen und rund 890.000 Fortzügen einen Wanderungsgewinn von 324.000 Personen. Diese Wanderungsgewinne konnten die Wanderungsverluste der deutschen Bevölkerung nicht ausgleichen, so dass der Freistaat im Betrachtungszeitraum insgesamt 66.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch Wanderungsbewegungen über die Landesgrenze verlor.

Über den gesamten Zeitraum 1989 bis 2024 war die Mehrheit der Zu- und Fortziehenden männlichen Geschlechts. So lag der Anteil der männlichen Bevölkerung bei den Zuziehenden bei 58 Prozent und bei den Fortziehenden bei 56 Prozent. Darüber hinaus bestand bei der männlichen Bevölkerung im Betrachtungszeitraum ein weitgehend ausgeglichener Wanderungssaldo mit einem Wanderungsgewinn von rund 9.000 Personen, während bei der weiblichen Bevölkerung der Wanderungsverlust bei 75.000 Personen lag.

Neben der Staatsangehörigkeit und dem Geschlecht bildet die Altersstruktur der Zu- und Fortziehenden eine dritte Komponente, die Veränderungen in der Struktur einer Bevölkerung durch die Wanderungen bewirkt. Die im Betrachtungszeitraum festgestellten Wanderungsverluste verteilen sich unterschiedlich auf die Altersgruppen.

Der Freistaat verlor bis 2010, mit Ausnahme Mitte der 90er Jahre, Bevölkerung durch Wanderungsverluste. Die ab 2011 einsetzenden Wanderungsgewinne entfielen zu fast zwei Dritteln auf die mobilen Altersgruppen der 18- bis unter 25- bzw. 25- bis unter 45-Jährigen.

Entwicklung der Wanderungsströme – interaktive Heatmap

Die Entwicklung des Wanderungsaustausches wird durch unterschiedliche Wanderungsströme wie z. B. Arbeits- und Bildungsmigration oder den Zustrom von Schutzsuchenden beeinflusst. Damit unterscheiden sich Wanderungen in ihrer Intensität nicht nur im Zeitverlauf, sondern auch in Bezug auf Ziel- bzw. Herkunftsgebiete, der Verteilung nach dem Alter oder dem Geschlecht. Mittels der Darstellungsform Heatmap, einer Methode der farbkodierten Datendarstellung, lassen sich diese Ströme visualisieren und miteinander vergleichen. Durch das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen wurde hierfür eine interaktive Anwendung entwickelt und Nutzende können sich mittels verschiedener Auswahlmöglichkeiten den Wanderungsaustausch innerhalb des Zeitraums 1990 bis 2024 visualisieren lassen.